高校教师,集体“福利缩水”

【来源:虎嗅网】

那些正在“缩水”的福利

数年前,高校招聘公告中动辄几十万的“安家费”曾是吸引人才的重要筹码。然而,如今的安家费早已变了味。

许多高校在招聘时承诺高额安家费,但教师在入职后发现,这笔钱被拆分为“科研启动金”“绩效奖励”等多个部分,甚至要求教师必须在特定期刊发表论文或获批国家级项目才能全额兑现。更隐蔽的是“服务期绑定”——一些高校在招聘时承诺高额安家费,但合同细则却注明:若未满服务期离职,需按比例退还,并支付违约金。例如,某高校55万安家费,首年仅发15万,其余的全部与科研成果强绑定,且未满服务期离职需支付每月2万元的违约金,并退还已享待遇。

实际上,类似套路已成常态。此前,浙江某二本院校招聘公告中110万的安家费曾让无数博士心动不已,然而细究条款,真相却令人咋舌:110万为税前金额,实际到手缩水严重;安家费分批发放,首次仅有30万;标注出的安家费及购房补贴不全是由学校出款,还包括政府给的那部分;更严苛的是,首聘期内需完成“主持国家级项目”“发表顶刊论文”等任务,否则剩余款项不予发放。

相比于数年前许多高校直接发放、无附加条件的安家费,如今的“福利”,则更像是一种风险投资……

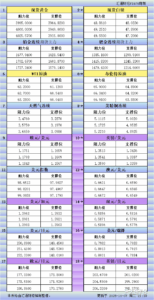

浙江某二本院校招聘公告

浙江某二本院校招聘公告

除此之外,住房补贴曾是高校教师的重要收入补充,尤其在一线城市,部分高校甚至提供“无息购房贷款”或“教师公寓”。但近年来,这一福利也正大幅缩水。有网友反映,招聘简章上承诺的人才公寓,却在入职后被告知“房子已经分配完,等待下一批。”此外,也有学校许诺提供过渡性住房,但需要老师自己缴纳租金。

除了安家费和住房补贴,许多高校的“小福利”也在悄然减少。过去教师食堂享有高额补贴,如今的餐补却从每月固定金额变为“食堂消费券”,甚至取消;节日福利从购物卡降级为米面粮油;通讯补贴、交通补贴等也从有变无……

更深的裂痕在于编制内外待遇分化。在许多实行“准聘——长聘制”的高校,年薪制教师虽名义收入较高,却无法享受编制人员的住房、公积金调整等隐性福利。

这些变化看似细微,却深刻影响着教师的生活。有教师为此在社交平台感慨:“这些东西钱不多,但少了就觉得不被重视。”

“福利崩塌”背后的多重诱因

高校福利的缩水甚至消失,并非偶然,而是多重因素交织的结果:在财政收紧、“去编制化”、薪酬改革等的共同作用下,高校教师的福利体系正经历结构性调整。

近年来,教育拨款增速逐渐变缓。根据教育部、国家统计局、财政部此前发布的《2023年全国教育经费执行情况统计公告》,2023年,全国教育经费总投入为64595.04亿元,比上年增长5.33%;国家财政性教育经费为50439.47亿元,比上年增长4.06%。相较于2022年,两项经费增幅均呈现趋缓态势。

尽管国家层面多次强调“提高高校教师待遇”,但政策落地时却面临执行偏差。例如,2021年教育部等六部门颁布的《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》提出“健全完善高校工资水平决定和正常增长机制”,但受制于地方财政和高校自主权,不同地区、不同高校之间的政策执行差异巨大。例如,东部沿海地区近年来推进绩效工资动态调整,部分高校教师收入显著提升;而中西部一些省份的高校则因财政困难,仍停留在“低基本工资+高考核压力”的模式。这种区域分化进一步加剧了高校教师群体的内部不平等。

与此同时,随着高校人事制度改革的持续推进,“编制”逐渐减少,取而代之的是“预聘——长聘制”“年薪制”等市场化用人模式。2024年,财政部在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上提到,支持推进高校和科研院所薪酬制度改革试点,深化财政科技经费分配使用机制改革。国家推动高校薪酬改革,本意是打破“大锅饭”,激励科研创新。然而,在一些高校,这种制度下的教师往往无法享受传统编制所附带的福利,最终形成“同工不同酬”的局面。这种“双轨制”不仅加剧了内部不平等,也让不少青年教师面临更严峻的职业不确定性。

除此之外,人才市场的失衡与买方市场的绝对优势,也是造成这一结果的重要原因。近年来,博士扩招导致就业市场供过于求。根据教育部《2023年全国教育事业发展统计公报》,2023年我国博士招生15.33万,同比增长了10.3%,而博士毕业生数为8.71万,同比增长了5.8%。与之相对的,是高校教职岗位持续处于缩编状态。供需失衡下,高校掌握绝对话语权。以前是“抢人才”,现在是“挑人才”,自然不用再拼福利。更严峻的是,许多博士因就业压力被迫接受不平等条款,明知有坑,也只能往里跳。

身份焦虑下的保障与转型

高校教师福利的全面缩水,不仅带来了经济层面的压力,更触发了深层次的职业认同危机。传统高校教师的职业吸引力建立在“编制+福利”的双重保障之上,但这一模式正在被彻底颠覆。安家费分期到账、科研启动金使用受限、编制可望不可即……这些变化让一些教师感到“被算计”。

若要改善这一现状,首先,推动权益保障制度化至关重要。目前,高校聘用合同普遍存在权利失衡问题。安家费的“阴阳合同”、高额违约金、模糊的安家费发放规则等,使教师处于弱势地位。此类单方面强势的契约关系,亟需重构。未来需建立更公平的协商机制,限制学校单方面设定不合理条款的权力。此外,应完善申诉渠道,确保教师遭遇不公待遇时能够有效维权。

2024年11月,教育部等七部门印发的《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》已显现政策转向,提出将教师纳入住房保障、提供医疗文化优惠等,但如何将这些原则性规定转化为可操作的制度,仍是待解难题。

教育部等七部门 进一步加强尊师惠师工作的若干措施

除此之外,新一代教师或许需要调整预期——应从“福利保障”转向“职业成长”。部分高校已开始探索替代方案,如天津大学通过“标杆岗位津贴”激励教师,而非依赖传统福利。

同时,教师应构建多元收入体系。在政策层面,《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》已允许教师兼职兼薪。一些地区更进一步,如江苏省允许教师离岗创业并保留编制3年。通常而言,教师可通过横向课题、成果转化、企业咨询等拓宽收入来源,降低对体制内福利的依赖。

图源:人民网江苏

高校教师福利的缩水,某种程度上是事业单位改革与高等教育市场化的必然结果。但危险在于,如果仅削减福利而不构建新的激励体系,学术职业的吸引力将持续流失。真正的解决方案,或许在于重构高校教师的职业价值,让教师的薪酬福利与贡献相匹配。而对于高校教师而言,唯有打破对传统保障的依赖,才能在新的学术生态中找到立足之地。