“反内卷”之路已然开启

【来源:期货日报网】

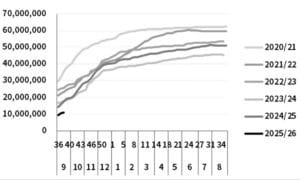

2022年以来,锂电产业链经历了一场剧烈的价格洗礼。碳酸锂现货价格从峰值时的60万元/吨跌至6万元/吨,跌幅超过90%。这一严峻现实不仅是市场供需关系调整的结果,更是行业内部长期“内卷式”竞争激化的体现。

在经济高速增长时期,其负面影响或被掩盖,但当经济转向高质量发展阶段,“内卷”对效率的侵蚀、对创新的抑制便愈发凸显,成为制约产业升级的关键因素。当前中国制造业面临的诸多困境,与此密切相关。

聚焦锂电行业,“内卷”的代价尤为沉重。上游矿山承受着前期扩张带来的沉重资本开支压力与成本焦虑。我国资源禀赋决定了盐湖提锂等技术路线的重要性,但其初始投入大、技术门槛高、达产周期长,在价格下行周期中,企业资金链承压显著。中游材料厂(正极、负极、隔膜、电解液)是价格传导压力最为集中的环节。以占据电池成本超过10%的正极材料锂为例,其价格在过去两年被严重压缩。部分企业为维持市场份额,不惜牺牲合理利润,甚至在质量控制上做出妥协,埋下供应链安全和产品可靠性的隐患,“劣币驱逐良币”的风险真实存在。电芯厂与电池厂在下游整车企业的强势议价压力和上游原材料波动之间,试图通过向上游压价来转移自身压力,形成了全链条的成本挤压恶性循环。过度竞争导致大量资源消耗于低水平重复与价格搏杀,挤占了企业宝贵的研发投入空间,削弱了产业整体的创新活力与长期竞争力。

面对严峻挑战,行业“反内卷”的共识正在凝聚,自律行动开始萌芽。今年6月,中国电池工业协会与中国塑料加工工业协会联合发布《关于促进电池产业链健康发展的倡议书》,呼吁理性竞争、协同发展,标志着反对恶性价格战成为行业组织的共同意志。更具突破性意义的是下游17家主流车企的公开承诺:将供应商支付账期统一缩短至60天。此举直指困扰中上游企业多年的“长账期”痛点,如能有效落实,将显著改善材料厂、电池厂的现金流状况,也是打破“内卷”链条、重塑健康商业生态的关键一步。

然而,统一账期仅为解决表象问题打开了突破口。要真正摆脱“内卷”困境、实现锂电产业的可持续发展,需要产业链各环节协同发力,更深层次地推动变革,如聚焦技术创新、锻造核心竞争力,又如强化风险管理、平滑经营波动。

锂电产业链当前面临的阵痛,是产业从爆发式增长迈向成熟期的必经考验。碳酸锂价格的理性回归有其必然性,但无序“内卷”带来的破坏性竞争绝不可持续。从车企缩短账期的务实之举,到全行业对技术创新与深度协作的共识,锂电产业的“反内卷”之路已然开启。这不仅是企业生存发展的需要,更是保障国家新能源战略安全、实现产业链自主可控与高质量发展的关键。唯有全产业链摒弃零和博弈思维,以长期主义眼光,共同构建技术驱动、风险可控、协同共赢的健康生态,中国锂电产业才能真正穿越迷雾周期,在全球能源转型的大潮中行稳致远。