四维透视化工产业“金九银十”成色

【来源:期货日报网】

在化工产业传统经营周期里,“金九银十”向来是需求回升、产销放量的关键窗口期。但今年全球经济复苏乏力、地缘政治事件频发、原材料价格剧烈波动等多重因素交织,让这一旺季的走向充满不确定性。那么,今年化工产业的“金九银十”会是什么情况?是突破外部压力、延续传统旺季的亮眼表现,还是陷入“旺季不旺”的困境?期货日报记者从四个核心问题切入,探寻化工产业“金九银十”的成色。

一问:下游需求能否如期回暖

“金九银十”是化工产业传统旺季,其核心支撑在于下游需求的季节性回升。但今年从聚酯到聚烯烃产业链,需求复苏呈现“强度弱、节奏慢”的特征,多位受访人士表示,需求如期回暖面临多重挑战,旺季“成色”存疑。

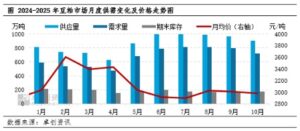

聚焦聚酯产业链,其下游需求集中于纺织服装与食品饮料包装领域。国投期货化工首席分析师庞春艳表示,随着天气转凉,饮料包装需求季节性转弱,即便有中秋、国庆双节“加持”,也难改瓶片需求的下行趋势。自8 月中旬起,纺织行业产成品库存持续下降,订单天数升至上半年高点,而企业原料备货自阶段性回升后,近两周连续回落至中等水平。

但这种回暖尚未有效传导至上游。庞春艳认为,聚酯环节负荷提升较为有限。短纤自8月初小幅提负后维持平稳,长丝8月中旬略有提负,聚酯整体负荷仅从8月初的85.8%升至目前的87.3%,对上游需求提振有限。

广发期货能源化工首席分析师张晓珍也观察到类似现象。据她介绍,8月中旬聚酯需求出现季节性好转:主流织造基地部分品种新订单、出货回升,江浙加弹、织造、印染开机率分别自7月的61%、56%、65%,升至8月22日当周的79%、68%、72%。但进入9月,需求恢复不及预期,坯布新订单跟进不足,外贸订单零散,江浙地区终端工厂备货意愿谨慎,叠加高温天气,织造、加弹开工率阶段性回落。

库存压力也进一步凸显。截至9月5日,江浙涤丝工厂POY、FDY、DTY权益库存分别达18.8天、22.1天、27.3天,实物库存压力更为明显,且终端在原料价格走弱背景下以刚需补货为主,市场信心明显不足。

张晓珍认为,尽管短期涤丝下游开机率回落,但需求仍有季节性提升预期,预估9月聚酯平均负荷或在91%以上。不过,当前市场已消化部分旺季预期,下游需求改善缓慢、新订单持续性不足,且终端成品综合库存处于历史高位、多数企业亏损,聚酯负荷回升高度受限。

从聚烯烃产业看,需求旺季特征亦不明显。浙江明日控股集团股份有限公司副董事长邵世萍表示,今年下游需求环比改善幅度有限,旺季带动效应远不及往年同期。在化工行业产能投放周期下,“旺季不旺”渐成常态,叠加关税豁免窗口期透支出口需求、国内终端消费复苏缓慢,市场对旺季预期保持理性态度,当前行情也符合这一判断。

从关键需求指标看,企业订单天数、成品库存、开工率等数据未出现明显回升,多处于近年同期中性偏低区间,反映终端复苏节奏缓慢,企业对消费预期谨慎。受此影响,下游企业原料采购意愿弱,多维持低库存策略,补货以零星刚需为主。

邵世萍认为,化工产业突破困境需内外协同:对内需出台强刺激政策、加快产能出清,对外需改善外贸环境、稳定出口,以增强企业的订单可见性和预期稳定性。但这类政策属于长效机制,落地和见效需要一定时间。

厦门国贸化工有限公司总经理陈韬也表示,今年“金九银十”下游需求虽有季节性回升的初步迹象,但强度弱、节奏慢,低于市场预期,多数品类仍处于“弱现实+强预期”博弈阶段。从当前行业动态与供需结构来看,下游核心领域突破瓶颈、实现全面季节性反弹的难度较大。

二问:原材料价格波动是否会打乱旺季节奏

“金九银十”旺季之际,化工产业面临原材料价格波动的严峻考验。从原油端到聚酯链,价格的反复震荡不仅影响产业链成本传导,更会打乱传统旺季节奏,使行业陷入“量增利不增”的困境。

“原油作为化工产业核心上游,其价格走势直接影响旺季节奏。”据张晓珍介绍,美国石油需求进入淡季,季节性支撑松动,且10月OPEC+计划继续增产,原油供需预期偏弱,将对化工产业成本端形成拖累。

具体到聚酯链,PX检修装置逐步恢复,8月至9月持续累库,终端新订单跟进缓慢,近期PXN (PX与石脑油价差)压缩明显;PTA虽因加工费偏低增加检修,但新装置投产与终端需求不足,使其加工费未能实现修复。

张晓珍提到,原材料价格波动打乱了市场节奏,如8月中旬聚酯受需求弱复苏与原料价格偏强带动销售转好,但近期原料价格走弱后,终端以消化前期备货为主,部分工厂甚至转卖原料。

“原材料价格波动通常通过成本、定价、库存多环节影响旺季经营,让企业陷入两难。”邵世萍表示,今年化工产业原材料价格呈弱势震荡、多空交织态势,上游能源成本波动、地缘风险加剧,叠加美国贸易战与全球经济增长放缓导致下游需求复苏不及预期,终端承接力不足,化工品价格持续走弱。“成本高企、需求疲软”的矛盾,使产业陷入低加工费、利润压缩困境,中下游企业议价能力弱,成本上涨难以完全转移,只能牺牲利润保订单。

更为关键的是,原材料价格波动改变了旺季经营逻辑。邵世萍表示,传统旺季由需求主导,但当前原材料价格波动成为核心变量,其重要性超过需求增长。成本直接决定企业定价与盈利,即便订单增加,企业也可能因成本无法覆盖而“白忙一场”。同时,价格预期驱动投机性需求。原材料价格看涨时提前备货放大短期需求,原材料价格看跌时企业随用随采导致需求滞后,加剧市场不稳定,甚至让行业陷入“量增利不增”的局面。即便因旺季补库带动订单回升,企业也可能因无法提价而 “增收不增利”。

在陈韬看来,“量增利不增”源于成本传导链断裂与需求承接不足,原材料涨价吞噬利润,下游只能放量保订单。“原材料价格成为旺季核心变量,是行业供需重塑、成本传导失效、外部不确定性叠加的结果。”他认为,上游波动主导成本,需求弱复苏削弱下游定价权,地产、纺织等核心领域需求回升不及预期,使下游承接高价原材料能力有限。

对此,庞春艳也表示,尽管近期终端需求有回暖迹象,PX因无新产能压力存向好预期,但下游成本传递遇阻,若原材料价格强行推涨,恐引发下游负反馈。

面对不确定性,陈韬认为,企业需通过期货套期保值、动态采购策略等短期风险对冲手段,平衡备货与库存减值风险,在波动中实现量利平衡,避免旺季节奏被进一步打乱。

三问:如何实现 “稳链、保供、降本”

全球供应链的顺畅度,是化工产业旺季生产的重要保障,供应链“稳链保供”能力成为左右行情的关键。记者了解到,今年以来,贸易摩擦、地缘冲突、物流瓶颈等多重因素叠加,全球供应链重构加速,化工产业从原料采购到终端出口均面临挑战,而美国关税政策、物流顺畅度、终端补库意愿三大变量,决定着旺季供应链能否突破困境。

受访人士普遍认为,贸易壁垒升级是供应链首先面临的压力,在关税政策影响下,全球贸易流向被迫重构。

庞春艳表示,我国纺织服装制成品出口增速放缓,即便涤丝出口增长,企业也需通过出海布局规避风险。印度、巴西等国对PVC、MDI等征收高额反倾销税,让出口商不敢签订长单,进口商转而寻求东南亚、中东替代货源。同时,欧盟DAC7税务新政、美国取消对价值800美元及以下进口包裹的免税等,致使化工产业跨境电商成本提高5%~8%,中小出口商利润被压缩至3%以下,供应链成本压力被层层传导。

此外,物流瓶颈与路线重构进一步加剧供应链扰动。据邵世萍介绍,红海危机、巴拿马运河干旱导致亚欧、美东航线准班率降至65%,温控要求高的液体及危化品延误率达35%,企业被迫将库存前置7~15天。海运费较2024年上涨15%,叠加保险、改线费用,进口甲醇、PE 等到岸成本抬升30~60元/吨,原料供应的时效性与经济性均受损。

据陈韬介绍,二季度贸易冲突已对供应链产生影响,我国对美乙烷、丙烷进口依赖度高,若美国限制其出口将直接冲击乙烯产业链;美国对我国塑料、橡胶等加征“对等关税”,削弱了出口价格优势。此外,地缘政治事件频发,原材料价格波动加剧,供应链稳定性备受考验。

邵世萍表示,供应链压力下,化工产业旺季呈现“上中游高库存、下游低库存”的错位格局。终端企业因担忧9月美国关税政策落地,而对出口相关制品采取 “即用即采”策略,旺季补库迟迟未启动;做内销的终端也因缺乏新增订单,采购态度谨慎。产品跌价幅度超过原料,进一步压缩企业利润,供应链传导效率大打折扣。

邵世萍告诉记者,面对挑战,化工企业开始主动构建韧性供应链。部分企业通过供应链转移、开发新兴市场、寻找替代原料(如乙烷多元化进口)、提升自给率应对冲击;也有企业布局“区域多元库存+数字化预警+关税筹划”,通过多元化采购降低对单一市场的依赖,用物流多元化对冲地缘风险,借助金融工具平滑价格波动。

对于“金九银十”能否兑现,邵世萍认为,关键看三大变量的共振效果。“若9月关税政策明朗,行业有望在10月迎来‘补库+价格修复’窗口;反之,需求真空叠加高关税落地,企业或被迫再次减产保价。”邵世萍表示,当前,化工产业供应链正处于“压力测试”阶段,只有突破贸易、物流、需求的多重制约,才能真正实现“稳链、保供、降本”,为旺季行情注入确定性。

四问:企业策略怎样灵活应变

采访中,记者了解到,往年 “金九银十”旺季,化工产业下游工厂常以原料囤货、点价采购、成品库存等方式提前布局。但今年受供需错配、需求启动偏慢影响,企业策略明显转向,从采购模式到风险对冲、供应链布局均展开灵活调整,以应对复杂的市场环境。

采购与库存策略首先发生转变。对此,邵世萍表示,今年企业增加库存意愿不强,过高的供应让企业拿货的紧张感与积极性明显不足,后续改善仍需依赖旺季的实际表现。

据她介绍,受供需错配、价格区间下移、需求启动偏慢影响,往年市场流行的点价贸易今年遇冷,远期货物采购大幅下降,企业更倾向于“随用随拿”的刚需采购模式。同时,企业对旺季预期不足,多选择等实际需求好转后再推进囤货或扩大生产的决策,避免提前备货却面临需求不及预期的库存压力。

旺季决策调整中,期货工具的运用则成为企业应对风险的重要支撑。过去期货多作为点价贸易的对冲工具,帮助企业锁定成本、利润与订单价格。即便今年点价需求减少,套期保值依旧是市场主流策略,且衍生出后点价、期权保护等多元模式,成为期货服务实体企业的重要补充。

陈韬表示,在今年高库存、弱需求的背景下,期货工具的作用更加重要,企业需构建“套保+基差+交割”三位一体体系,才能将季节性需求脉冲转化为确定利润。“通过期货,企业既能锁定成本、稳定利润,规避旺季原料涨价与旺季过后价格下跌风险,又能优化库存管理,以期货空头头寸对冲实物库存贬值风险,或建立虚拟库存减少资金占用,缓解库存压力。”他说。

记者也了解到,供应链与市场布局的调整,成为企业增强抗风险能力的重要方向。

据陈韬介绍,过去企业应对旺季多聚焦成本管控,通过基差采购与期货套保对冲价格风险。今年面对复杂的市场环境,企业进一步增强供应链韧性,采取多源采购与区域布局提升弹性,头部企业甚至建立“中国+东南亚/中东”双生产基地,缩短供应链半径,降低物流成本与地缘政治风险。

在贸易摩擦加剧的背景下,企业加大出海力度,调整出口市场结构,从传统市场转向东南亚、中东等新兴市场,借助“一带一路”合作扩大出口份额,对冲部分需求压力。

“整体来看,面对今年化工产业旺季‘需求弱、库存高、不确定性强’的局面,企业并未固守往年策略,而是从采购模式、风险对冲、供应链布局等多维度灵活应变。”邵世萍表示,减少盲目备货、强化期货工具运用、优化供应链与市场结构,企业通过一系列调整降低风险、把握机会,为应对旺季挑战提供了更多保障。