居民存款“搬家”提速 机构再议:逐渐向股市转移

【来源:东方财富】

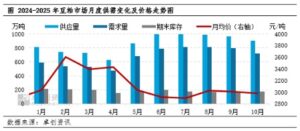

据最新一月金融数据显示,8月非银存款不仅创同期新高,7、8月居民存款更是连续两个月低于季节性增幅,为2025年首次。

对此,银河证券表明,7月、8月数据已初步显现居民存款搬家迹象。非银金融机构存款环比新增1.18万亿,同比多增5500亿元;居民部门存款则增加1100亿元,同比少增6000亿元。这一“跷跷板”关系在周末引发众多机构深入分析,认为居民存款搬家延续入市并呈提速态势。

中信证券在研报中指出,8月住户存款同比少增及非银存款同比多增反映居民存款“搬家”或已开始。此外,M1-M2“剪刀差”继续收窄或反映出资金活化程度提高。

为佐证上述观点,银河证券以2个条件找寻中国历史上居民存款搬家的时期:居民存款增速连续下降3个月以上,且居民存款增速<M2增速。

测算数据显示,8月居民存款增速约9.8%,居民存款增速连续2个月下降,尚不满3个月。8月居民存款增速仍然高于M2增速约1个百分点,虽然已连续三个月差值收窄,但尚未回落至M2增速之下。两个指标均显示存款搬家迹象初步显现,但仍处于早期阶段。同时,根据计算的非银新增存款滚动12个月求和数也在7月、8月两个月连续上行,本轮居民存款搬家可能将主要去往股市等权益资产。

非银存款为M1上涨作重要支撑

从8月整体金融数据点评来看,财政融资 “前置” 效应的逐步收尾,成为解释当前社融存量增速回落的核心原因。而有关M1上涨原因的分析,非银存款的拉动与股市赚钱效应催生的居民存款搬家,也被部分头部机构视为重要推手。

具体来看,华泰证券在分析中指出,8月新增人民币贷款与新增社融同比少增,而M1同比增速继续回升,显示私有部门融资需求偏弱、但流动性较为宽松,部分反映财政支出加速对实体经济现金流的提振效果更为明显。

若与去年9月对比,彼时下旬一揽子稳增长政策发力,政府债放量发行、央行降准降息等措施推高9月以后的社融基数。而今年以来财政融资明显前置,或导致9月以后政府债净发行同比明显少增。基于这一逻辑,华泰证券提出,往前看,财政政策取向是影响社融增速走势的关键变量,后续将密切关注财政政策能否持续发力稳增长。

方正证券也持有类似观点,往后看2025年财政已靠前发力,而2024年节奏靠后,发行节奏存在“错位”,政府债或延续同比少增趋势,社融增速或有回落压力。

居民存款“搬家”,逐渐向股市转移

随着 8 月金融数据的公布,存款结构的显著变化引发了市场的广泛关注。数据显示,8月居民存款同比少增6000亿元,而非银存款同比多增5500亿元。对此,机构从不同角度佐证都给出居民存款正持续流入股市等权益领域的信号。

中金固收研究认为,居民存款增长相对偏弱,8月股市表现依然强劲,加上存款利率处于低位,居民继续减少存款而增加其他投资。短期来看,股市偏强有利于非银存款增长,预计广义货币增速有望保持平稳运行。

申万宏源表示,8月权益市场交易仍活跃,居民广义存款入市趋势延续。从理财规模来看,8月反季节性回落,主因现金管理类理财产品赎回所致,但赎回的现金管理类理财并未完全转换为居民存款,进一步印证居民广义存款入市趋势延续。

方正证券研究明确,结构上看,8月居民存款延续了向非银“搬家”的趋势,8月股市“赚钱效应”持续,居民定存到期后除流向理财、保险产品外,部分也流入股市。

值得注意的是,机构在分析中也同时提醒,后续居民存款能否持续向非银存款转移,权益市场行情的持续性至关重要。

机构研判:聚焦政策发力与债市走向

根据8月数据分析,不少机构从财政与货币政策发力预期,到债券市场后续态势等2方面维度,对后市进行研判。

展望四季度货币政策,银河证券认为优先目标仍然是经济增长和充分就业,货币宽松或超预期。

从外部看,美联储9月或将再次降息,将为货币宽松创造顺风条件。从内部来看有两条主线:一是美国对中国加征关税可能给中国出口带来一定冲击,中国经济增速可能阶段性放缓,并面临一定的就业压力;二是下半年可能依然处在低通胀环境,实际利率仍然偏高,依然有调降的必要性。

申万宏源研究指出,财政与货币政策协同发力,或可边际支撑社融稳定性。

8 月股票市场的强势表现,令债券市场受到明显扰动。中金公司认为,考虑经济基本面偏弱,加上9月我国央行可能也会跟随美联储降息而加快货币放松,债券收益率下行格局并未改变,股市扰动带来的调整反而是较好的介入机会。

申万宏源则对债市持谨慎态度。往后看,债市交易拥挤度还未完全回落、配置盘进场力度还不明显,以及股市分流债市资金等情况还需要继续重点关注的背景下,债市或仍面临压力,继续维持谨慎判断,中短端或相对稳健。

兴证固收研究认为,当前债市也到了阶段性收益率高点,可能有一定超跌反弹的交易性机会。但当前债市面临的扰动因素也不少,建议投资者整体保持防御思维。

开源证券表示,8月社融增速见顶回落,内部结构性仍存,对债市尚未形成明显压制,甚至有所支撑,但市场对此交易的幅度或相对有限,当前债市或更多仍围绕资金流向、机构行为及政府债供给展开,仍需保留一份谨慎。

(文章来源:财联社)