大调整!万科彻底“变天”

【来源:搜狐焦点】

一场酝酿已久的万科式“顶层革命”,终于落地。

9月17日,万科集团网站更新了组织架构和管理团队信息,核心是集团总部强力集权,原先的区域层级全部取消,变成了16个由总部直接管控的地区公司;物业、商业、长租公寓等8个事业部保持不变,由总部直接管控。

随着万科区域公司被取消,开发业务的投资、财务、运营等权限上收到集团,深铁背景管理层的实际权限已经从集团渗透到一线执行层面。

有分析称,万科此次组织架构大调整,是其应对行业深刻变化的主动变革,它标志着万科彻底告别了过去相对分散的“诸侯模式”,转向高度集权、精细化管理和专业化运营的新阶段。

但这场变革的最终效果如何,仍待时间检验。集团总部在收权后,是否具备足够的专业能力和效率来直接指挥前线,如何避免决策链条缩短但效率未必提升的新问题,都是对万科新管理团队的考验。

在新组织架构落地的同时,9月16日晚间,万科公告称,公司第一大股东深铁集团向公司提供不超过20.64亿元借款。自2025年初深铁集团全面接管以来,已累计向万科提供借款近260亿元。

撤区域、收权限、派高管、注资金,深铁集团正打出一套组合拳,全力救助万科。

企业架构大调整

万科此次组织架构调整的核心在于,撤销了原有的开发经营本部以及其下的五大区域公司(华东、南方、北京、西南、华中),将原有的“5+2+2”架构(5大区域公司、2个总公司、2个直管公司)调整为集团总部直接管理的16个地区公司。

这标志着,万科打破了沿用近20年的“集团-区域-城市”三级架构,转向更扁平化的二级管控体系(总部-城市)。万科延续多年的传统职业经理人模式,似乎正在让位于一种更具掌控力的“总部集权”模式。

一位行业观察人士称,过去区域公司“各自为战”造成的资源浪费、决策失误和内耗,在当下已成为企业不能承受之重,集权管控的核心目的之一就是“极限降本”,打破“诸侯割据”、杜绝内部损耗,实现资源全国一盘棋。

万科新的组织架构,主要分为三大板块:

一是集团总部,设有董事会办公室、集团办公室/党群工作部以及11个中心(如投资发展中心、审计监察中心、成本招采中心、工程管理中心、产品设计中心、数智科技中心等),直接指挥前线。

二是地区公司(共16个):包括北京公司、津冀公司、山东公司、上海公司、浙江公司、华中公司、广佛公司、深圳公司、苏皖公司、莞珠公司、西南公司、苏南公司、福建公司、东北公司、云桂公司、西北公司,由总部直接管理。

三是事业部(共8个),涵盖物业、商业与酒店、办公、长租公寓、海外、食品、物流及财顾八大多元化业务。

万科的管理团队也进行了相应调整:

董事长辛杰,党委副书记兼纪委书记、工会主席解冻,执行副总裁郁亮,执行副总裁李锋,执行副总裁兼财务负责人韩慧华、董事会秘书田钧等核心高管职务保持不变。

但财务层面出现了一位新面孔——集团财务总监卜令秋,一位来自深铁系的高管。他曾先后在深圳市市政工程总公司、深圳市天健(集团)股份有限公司、深圳市天健沥青道路工程有限公司、深圳市市政工程总公司供职。

在集团总部关键岗位中,张海(原开发经营事业集团总经理),出任首席产品官、产品设计中心总经理;李嵬(原万科西南区域负责人),出任投资发展中心总经理;吴镝(原万科华东区域负责人),担任首席营销官;曹江巍(原万科北京区域负责人),任工程管理中心负责人;丁宁(原宁波万科总经理),任品牌营销中心负责人。

新设立的16个地区公司一把手,多数由经验丰富的万科老将担任。

集团执行副总裁李刚(来自深铁集团),新兼任北京公司总经理;上海公司总经理耿冰,深圳公司总经理唐激杨(离职后回流万科),浙江公司总经理陈灏,广佛公司总经理周轶群,华中公司总经理易平安,西南公司总经理刘伟东,东北公司总经理曾巍等。

从名单中可以看出,在危机时刻,张海、唐激杨、胡博(现任万科数智科技中心负责人)等一批经验丰富的“老万科人”重获重用,他们深谙万科文化,具备极强的专业能力和执行力,是当下万科想要打赢这场硬仗最需要的人才。

通过组织调整与人事安排,深铁正在强化对万科这艘大船的控制力,确保其航行在安全航道上。

国有资本深度介入

这场变革酝酿已久。

今年1月底,万科高管团队就经历了一场“地震”,董事会主席郁亮、总裁祝九胜、董事会秘书朱旭集体辞任,深铁集团顺势全面接管,辛杰接替郁亮担任董事会主席,深铁系高管全面入驻。

此后,深铁集团开启了对万科的“输血”模式。就在9月16日,万科发布公告,深铁集团再提供20.64亿元借款,期限不超过3年,年化利率仅2.34%,用于偿还万科在公开市场发行的债券。

这是深铁集团年内第9次向万科提供股东借款,若算上本次借款,深铁集团今年向万科提供的借款总额近260亿元。这种“输血”与管理层面的深度介入,共同驱动了万科此次以“缩层级、强管控”为核心的组织再造。

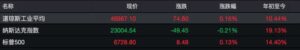

万科通过“债务腾挪术”实现了短期风险缓释:截至2025年6月末,已偿还243.9亿元公开债,2027年前无境外公开债到期。但这并未从根本上改变其债务压力。

2025年半年报显示,万科总负债规模为8729.88亿元,较年初下降7.85%,资产负债率降至73.11%,但净负债率却攀升至90.38%,较年初上升9.78个百分点。其核心原因在于,万科的货币资金(可迅速动用的现金)下降的速度,远远超过了其有息负债下降的速度,同时可能伴随着所有者权益的增长乏力甚至下降。

财报数据显示,2025年上半年末,万科计息负债有3642亿元,其中短期借款231.46亿元,一年内到期的非流动负债为1347亿元,此外还有着1362亿元的应付票据及应付账款,而货币资金只有740亿元。短期偿债缺口依然很大。这些还只是万科的表内负债。

万科还背负着巨额亏损,上半年归母净利润亏损119.47亿元;销售金额691亿元,同比下降45.7%。这也意味着,万科自身的造血功能变得较差。通过集权控本,最大化集中资源,以应对债务压力,成为当下首选。

万科的这次改革,实为一场为生存而战的“豪赌”。最终能否成功,不仅取决于自身改革的执行力,更取决于中国房地产行业能否实现软着陆这个大前提。

来源:中房报