专家解读!中国新一轮国家自主贡献目标意味着什么

【来源:东方财富】

近期召开的联合国气候变化峰会上,中国政府宣布了新一轮国家自主贡献目标——到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%~10%,力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。同时,森林蓄积量达到240亿立方米以上,新能源汽车成为新销售车辆的主流,全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业,气候适应型社会基本建成。

当前,百年变局加速演进,国际形势变乱交织,气候危机危害日深,全球气候治理正处于历史的十字路口,何去何从取决于世界各国的抉择。中国新一轮国家自主贡献目标意味着什么?将会带来哪些变化?

“中国政府宣布了新一轮国家自主贡献目标,首先是提振了国际社会对全球气候治理进程的信心,强化了应对气候变化的国际行动。”北京大学碳中和研究院副院长张海滨说。

当前,全球气候治理面临内外多重挑战,国际社会对全球气候治理前景的忧虑上升,信心下降。张海滨分析说,从全球气候治理的内部进程看,美国特朗普政府于今年初宣布美国退出《巴黎协定》,并采取了一系列反对应对气候变化的政策,对全球气候治理造成严重干扰,带来很大的不确定性。

从全球气候治理的外部环境看,地缘政治冲突加剧,国际冲突频发,导致国际社会对气候危机的关注度下降,用于应对气候变化的资源减少,加剧国际社会对全球气候治理前景的信心赤字。

“此时此刻,信心无比重要,无比宝贵。”张海滨说。在全球气候治理进程中,各国积极表达雄心很重要,但更重要的是积极采取行动。只有采取切实的气候行动,一步一个脚印地推动绿色低碳发展,才能扎实推进全球气候治理,有效应对气候挑战。

自2000年中国宣布碳达峰碳中和目标以来,中国构建了全球最大、发展最快的可再生能源体系,建成了全球最大、最完整的新能源产业链,贡献了全球1/4的新增绿色面积。据不完全统计,2016年以来,中国向其他发展中国家提供并动员气候变化相关资金超过1770亿元人民币。同时,中国还向全球提供大量风电、光伏设备,推动能源转型,让绿色切实成为共建“一带一路”的底色。中国应对气候变化的积极行动赢得了世界的高度肯定和广泛赞誉

“气候变化是典型的全球性挑战,需要国际合作加以应对。任何一个国家都无力单独应对,也无法独善其身。”张海滨介绍,近年来我国为全球提供了70%的光伏组件和60%的风电装备,仅“十四五”期间出口的风电光伏产品就助力其他国家减排二氧化碳约41亿吨。中国此次宣布新一轮国家自主贡献目标必将进一步推动国际气候合作。

国家气候战略中心专家柴麒敏、李墨宇、丁丁等专家表示,新一轮国家自主贡献目标,是我国首次提出碳达峰阶段后,全经济范围、全温室气体净排放下降等一揽子应对气候变化的目标,系统性构建了涵盖能源和产业转型、政策工具创新等多维度指标的行动纲领,标志着中国迈入了更加系统全面的低碳韧性发展新征程。

专家们介绍,近年来,中国积极稳妥推进碳达峰碳中和,单位国内生产总值二氧化碳排放持续下降,2024年非化石能源占一次能源消费比重达到19.8%,已提前完成到2030年风电、太阳能发电总装机容量(截至2025年6月底已达16.7亿千瓦)、森林蓄积量(已达209.88亿立方米)目标。

当前中国已经构建了全球最大、发展最快的可再生能源体系,建成了全球最大最完整的新能源产业链。风电和光伏发电项目平均度电成本近10年来分别累计下降超过60%和80%,创造了全球可再生能源领域46%的工作岗位。

“2035年是中国实现碳达峰之后迈向碳中和进程中的关键节点。”柴麒敏表示,新一轮国家自主贡献涵盖了能源、工业、建筑、交通、农林业等所有部门,贯穿生产、分配、流通、消费等各经济环节,并首次将甲烷、氧化亚氮、含氟气体等非二氧化碳温室气体都纳入了总量控制范围,历史性地实现了相对下降目标向绝对下降目标的转变,标志着应对气候变化工作向全经济领域、全链条综合治理纵深推进。

此外,专家们指出,新一轮国家自主贡献中延续提出了非化石能源消费占比、风电和太阳能发电总装机容量的能源领域指标和森林蓄积量指标,这将持续推动能源转型,加快推动风电和太阳能发电等新能源的部署和发展,实现煤炭消费比重的稳步下降,还将通过生态保护和基于自然的解决方案推动全球规模最大的碳汇能力提升。

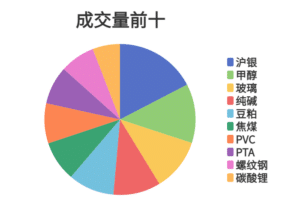

中国当前已经建成全球覆盖排放量最大的碳排放权交易市场,在现有电力、水泥、钢铁、电解铝行业基础上还将纳入石化、化工、造纸、民航等行业,到2035年将覆盖全国约80%的二氧化碳排放量,实现主要高排放行业全覆盖。上述专家表示,碳价格信号将充分融入经济社会发展全过程各领域,加快形成绿色低碳生产方式和生活方式的市场激励作用会更好发挥。

(文章来源:第一财经)