充电宝正在经历一场行业溃缩

【来源:虎嗅网】

本文来自微信公众号:巨潮WAVE (ID:WAVE-BIZ),作者:小卢鱼,编辑:杨旭然

遍布大街小巷的共享充电宝“怪兽充电”,最近在资本市场整了一个大活儿。

该公司董事会近期拒绝了高瓴资本于8月提出的1.77美元/ADS私有化要约,反而坚持推进与信宸资本及管理层财团达成的1.25美元/ADS原有方案。

这个决定令市场哗然。根据其去年年报数据,公司账面现金4.13亿美元,相当于每股ADS现金价值约1.63美元,而管理层主导的私有化价格仅1.25美元/ADS,甚至比每股现金价值还要低。

怪兽充电股价表现(自上市至今)

怪兽充电目前股价较IPO时已只剩一成,投资者却还要在极低的股价基础上再挨一刀,愤怒不甘可想而知。部分股东直言该方案“透支信任”,并威胁发起境外诉讼。

不过更加严峻的局面是,怪兽充电的私有化闹剧恐怕只是序幕。随着行业营收持续下滑,叠加近期多起充电宝爆炸事件引发的供应链危机与监管升级,整个行业都在面临退潮风险。

当年怪兽充电CEO野心勃勃地喊“我们要打造无所不在的充电网络”,如今在中国给手机充电确实成了一件非常容易的事情,但是在这幅美好的景象背后,却藏着无数企业和资本破碎的梦想——大多数人获得的只有失败。

一、赚钱难

怪兽充电的私有化,与其面临的严重财务压力有直接相关。

在怪兽充电上市的2021年,其营收达到了新高36亿元,但利润由盈转亏,全年亏损1.25亿元。

2024年,怪兽充电营收只剩18.9亿元,相比2023年29.6亿元骤降了36%,利润也再次由盈转亏,从2023年的净利润8870万元变成了2024年的净亏损1350万元。

曾经被寄予厚望的模式转型,也未能给企业止血。因为从直销模式转向代销模式,怪兽充电的直营收入明显减少,而网络合作伙伴模式下的收入又要扣除支付给合作伙伴的高额激励费用,结果就是入不敷出。

事实证明,互联网信奉的那套先烧钱补贴、跑马圈地,再提高营收利润的逻辑,至少在共享充电宝行业上并不太站得住脚,财务压力明显反映在了股价上。

早在一年前,怪兽充电就因为股价连续34个交易日低于1美元,收到了纳斯达克的退市警告。在改善财务状况的努力阶段性失败后,私有化成了怪兽充电避免被强制退市的体面选择,也可省下数百万美元的审计等费用。

但私有化本身并不会创造利润,若仅停留于资本操作、用几乎为负的成本获得公司控制权,那私有化后的公司可能会陷入一些更隐蔽的财务困局。

事实上,在缺乏上市公司的充电宝行业,如果不是巨头罗马仕陷入停工危机,那么全行业的财务压力及其系统性根源,恐怕也不会暴露在大众眼前。

今年6月,某高校学生宿舍内一台正在充电的罗马仕充电宝突然爆炸,引燃床铺。随后北京联合大学、中国传媒大学等至少21所高校保卫处发布通知,明确指出“20000mAh罗马仕充电宝充电时易爆炸”,要求师生立即停用。

罗马仕因此宣布将召回2023年6月~2024年7月生产的3款型号、超49万台充电宝,召回原因为“部分电芯原材料缺陷,极端场景下可能燃烧”。同为充电宝头部企业的安克创新,同步宣布要在全球召回115万台充电宝。

罗马仕多个快充移动电源3C证书状态变更为“撤销”

由此事件矛头也指向了罗马仕与安克创新的共同电芯供应商安普瑞斯。安普瑞斯将生产外包给江西某代工厂,该厂在量产时偷换廉价隔膜材料(耐热性不足0.6mm标准),并通过伪造质检报告掩盖问题。

但罗马仕等充电宝企业并非无辜受害者。正是因为要维持低价来与同行竞争,对经销商压价,才会导致代工厂采用回收电芯、削减保护电路,甚至用工业胶水替代阻燃材料。

当整个行业都深陷低价内卷式的竞争时,将压缩成本凌驾在保证安全之上只会是时间的问题,迎来信任崩塌和监管整改也只会是时间问题。

二、护城河

充电宝和共享充电宝行业作为一个行业,连头部企业活得都不滋润。

根据艾瑞咨询,共享充电宝市场的集中度多年来表现稳定,前五大品牌占比高达96.6%,头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现,怪兽充电则以36%的市占率稳居“一哥”之位。

这个遥遥领先的市场份额,却并没有给怪兽充电带来足够丰厚的财务回报。

充电宝行业因为进入壁垒低,行业集中度很低,全球前五大企业合计份额仅约18%。全球前三里只有安克创新一家算是真正的充电宝企业,另外两家小米、华为的财务状况显然与充电宝行业关联度不高。

被视作优等生的安克创新,今年的日子也不太好过,特朗普关税的负面影响、轻资产模式下的供应链缺陷、资产负债率的提高,都在拷问着安克创新的股价。

当行业内“土生土长”的头部企业都活得不太滋润时,我们难免要怀疑,这个行业算得上有护城河的好生意吗?

无论是充电宝还是共享充电宝行业,本质上做的都是标准化工业品的组装、销售生意,上游电芯、电路板供应商高度成熟,下游设备功能高度同质化。某些企业曾试图以快充技术构建壁垒,但这个技术红利也很快被全行业共享掉了。

在缺乏技术壁垒、进入门槛的情况下,低价竞争、高价营销就成了必然的选择,哪怕这对企业盈利来说只是在饮鸩止渴。

而且和传统制造业不同,规模效应在共享充电宝行业里的作用尤为不明显。

直营模式下,头部企业需承担设备折旧(占成本18%~30%)、商户分成(50%~70%)、地推运维三重压力,商户端反而成了议价能力最强的。好的点位就是价高者得,头部企业越想扩大规模,分给商户端的利润就越多,辛辛苦苦却是为他人做嫁衣。

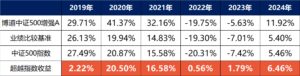

即便从直营转向代理模式,规模扩张背后仍然逃不过价格和利润的难题。比如怪兽充电代理点位占比因代理模式而提高,但毛利率从2020年的84.7%暴跌至2023年56.5%。

更严峻的是,代理商为回本肆意调价,引发“充电刺客”舆论反噬,不维持低价就会让消费者养成自己带充电宝出门的习惯。

但是低价是不可能成为企业、行业的护城河的,通胀作用下,很少有企业能长期维持低成本。

可以说,充电宝和共享充电宝行业唯一潜在的护城河,可能就是全产业链整合与精细化运营。目前行业中只有竹芒科技(合并了街电与搜电)在进行相关尝试,但尚未形成可供参考的成功范式。

为了降低设备成本,竹芒科技在粤港澳大湾区投建10万㎡超级工厂,需每年消化500万台产能才能打平固定成本,部分生产线闲置反而推高边际成本。

规模效应在这个行业并没有明显的作用,这个规律在方方面面都有所体现。

三、坏生意

头部企业风光不再的背后,是一批资本的巨额亏损和黯然离场。对于以逐利为天性的资本而言,共享充电宝这个曾经风光无限的行业,如今已褪去光环,显得索然无味。

回望2017年,共享充电宝作为共享单车后的新晋“顶流”,承载了无数资本的造富梦想,吸引的热钱如潮水般涌入。

腾讯、金沙江创投、知名天使投资人王刚联手向小电科技的Pre-A轮砸下1亿元人民币,看好其主攻的桌面固定模式。

IDG资本和上市公司欣旺达,则是领投了街电科技数千万人民币的A轮融资,押注机柜式移动充电的便利性。

小米系则展现了对怪兽充电的坚定信心,连续三轮加持,总投资额高达约3亿元。

那是一段“纸醉金迷”的岁月,每个被投企业都在讲述着关于移动互联网时代的电量焦虑,以及潜在4亿用户背后万亿级市场的故事。

问题在于,充电宝行业的投资者严重低估了3C厂商在电池续航和快充上“内卷速度”。苹果、华为、小米等主流手机厂商,普遍将大容量电池和超级快充技术作为核心卖点,尤其是快充技术已经相当成熟。

由此,共享充电宝的使用场景不存在普遍、刚需性,而是只有应急、偶发性,万亿市场的基本盘,实际上已经被3C厂商的技术进步击穿了。

习惯了互联网经济造富模式的资本们也没有想到,“低价培育,涨价收割”的那套模式,在共享经济里原来根本玩不转。

共享充电宝价格从起初的1元/小时迅速攀升至3元、5元、甚至8元/小时,在景区、酒吧等特殊场所,每小时收费10元的高价也屡见不鲜。

而另一头,充电宝却深陷价格战,三四十元的售价比比皆是。当在外充电的价格几乎等于买个充电宝时,不难猜出消费者会做出什么样的选择。

随着怪兽充电的私有化退市,以及众多二线品牌的消失,说整个行业都进入了衰退并不为过。

四、写在最后

最终,这条曾经红火的赛道里能留下的也许只会有阿里、美团这类巨头的“协同业务”。毕竟对于它们而言,共享充电宝本身是否盈利或许已不再是最关键的考量,更多的是作为完善其本地生活服务生态的一个基础设施而存在。

共享充电宝自身的发展,则与共享单车、共享办公等领域的兴衰一起讲述了共享经济的泡沫是如何破裂。

根据此前被认可的定义,共享经济的初心是激活闲置资源,通过使用代替占有。然而,在实际的资本实践中,互联网的规模至上逻辑的掩盖下它迅速异化为一场重资产的租赁游戏,最后只是以一种成本更高、价格更高的方式,去满足一个可能被高估的、非刚性的“伪需求”。

在任何时代,尊重商业常识,聚焦价值创造,才是企业穿越周期、业绩长虹的根本。否则那些眼前的繁荣,最终都只会散逸成过眼云烟。