上半年上市猪企业绩爆发!这些隐忧 不可轻视

【来源:东方财富】

2025年上半年,在成本下行和养殖技术提升的背景下,生猪养殖行业业绩表现亮眼。期货日报记者从多家上市猪企此前披露的半年报中了解到,行业整体呈现出“量增利更增”的特点,龙头企业如牧原股份净利润同比暴增逾1000%。与此同时,降本增效依然是行业的主基调,还出现了智能化技术广泛应用、负债率逐步优化等特点。多位分析人士表示,猪企业绩增长主要得益于成本控制能力提升,行业也面临规模扩张与资金链平衡的挑战。

进入三季度,生猪价格持续下跌。受此影响,上市猪企整体呈现“销售增长、收入下降”的特征。以“猪茅”牧原股份为例,其9月销售商品猪557.3万头,同比增长11.05%;销售均价跌至12.88元/公斤,同比下降30.94%;销售收入为90.66亿元,同比下降22.46%。

营收分化明显

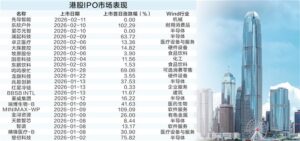

从2025年上半年生猪养殖业务的收入来看,牧原股份以超过750亿元的营收规模遥遥领先,稳居行业榜首。温氏股份位列行业第二,营收规模约327亿元。新希望(144亿元)与海大集团(97亿元)分列第三、第四位。其余上市猪企生猪养殖业务的营收均未突破50亿元。

企业的盈利水平高度依赖成本控制能力。牧原股份、巨星农牧、温氏股份、神农集团等企业凭借精细化管理和战略调整,将成本优化至行业领先水平,其净利润同比增幅均超过150%。

此外,2025年上半年行业整体出栏量大幅提升。24家上市猪企累计销售生猪1.09亿头,同比增长31.95%,增速明显提升,印证了“以量补价”的策略成效。

期货日报记者了解到,今年上半年,生猪产能释放导致猪价走低,但自繁自养模式却实现持续盈利。对此,中信建投期货养殖分析师魏鑫表示,主要原因有两个:一是猪价稳定维持在13~16元/公斤,二是企业成本管理能力大幅提升。生猪养殖成本已从2024年的14元/公斤降至12元/公斤,部分企业单月养殖成本甚至低于12元/公斤,抵消了猪价回落的影响。此外,仔猪价格较高,自繁自养模式成本优势更为明显。

在农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力看来,上半年生猪养殖盈利还受供需阶段性错配驱动。他进一步解释说,2025年春节前养殖场对行情的悲观预期导致出栏进度提前,上半年的供应压力已经释放;同时,养殖户压栏惜售和二次育肥的行为造成供应后移,使猪价“淡季不淡”。这些因素共同支撑了上半年猪价表现超出市场预期。

“量增利更增”,多家企业负债率偏高

整体来看,上半年上市猪企呈现出“量增利更增”的状态。据记者不完全统计,22家上市猪企中有18家实现盈利,合计盈利200.4亿元,其中16家实现净利润正增长。正信期货高级分析师李莉表示,牧原股份净利润同比增长1169.77%,主要得益于出栏量大幅增加和成本快速下移。头部企业通过规模化出栏摊薄固定成本,结合技术升级和管理优化,形成“量增—降本—增利”的良性循环。

魏鑫表示,猪企“量增利更增”的核心驱动力是企业成本管理能力提升。尽管生猪价格同比下跌,但出栏量提升且养殖成本下降,对利润形成支撑。

需要注意的是,规模化发展的同时,高负债率仍是悬在行业上方的“达摩克利斯之剑”。根据博亚和讯数据,截至2025年上半年,26家上市猪企总负债为3975.23亿元,平均资产负债率为57.30%,相较于2024年同期下降5.68个百分点。虽然行业整体负债水平略有改善,但风险依然存在。天域生物、新五丰、金新农、龙大美食等4家企业负债率仍高于70%,天邦食品、新希望、唐人神、巨星农牧、大北农等5家企业的负债率也维持在65%左右的高位。

“经过多年的规模化发展,生猪养殖行业已经进入高质量发展阶段。在这一阶段,企业需要更加重视提升生产效率。因此,对企业来说,保证现金流安全、逐步降低资产负债率是更健康的发展方向。”魏鑫表示。

在李莉看来,猪企可根据行业政策、猪周期及自身生产成本等因素动态调整负债与扩张节奏。在政策引导降重去产能的背景下,头部企业可通过“低成本—高盈利—降负债”的正循环增强抗风险能力,高负债企业应聚焦“控投资+提效率”,低负债企业则可在市场回暖时适度提升负债率以捕捉扩张机遇。

“养殖场户在行业盈利期一定要保持冷静与理性,不要被持续盈利冲昏了头脑。持续盈利带来生猪产能持续增长,一定程度上也会孕育新一轮猪价下跌的风险,尤其是在行业盈利水平非常好的阶段,更要关注产能快速增长所带来的潜在风险。建议养殖场户密切关注农业农村部发布的月度监测预警信息,并据此调整生产经营决策,确保自身产能始终处在全国生猪产能调控实施方案所确定的绿色合理区间。同时,也希望大型养殖企业集团在当前生猪产能总体充裕的情况下,适度控制产能扩张步伐,关键时刻要勇于承担大企业的社会责任,按照农业农村部生猪产能调控实施方案的指引,适度调减产能。”王祖力表示。

四季度猪价怎么走?

展望四季度,多位受访者预计生猪价格偏弱震荡。

“下半年供应增长导致生猪价格承压运行。”魏鑫说,生猪行业进入产业高质量发展阶段,头部企业从产能扩张逐步转向技术竞争和效率竞争。养殖企业应该理解政策意图、判断政策方向,在行业高质量发展的背景下调整战略,避免盲目扩张,强化养殖端技术能力,利用各类工具增强抵抗风险的能力。

王祖力表示,四季度生猪市场供应总体会呈现增长态势。需求方面,随着天气转凉以及元旦、春节临近,猪肉消费逐步进入旺季,需求将为猪价带来一定的支撑。因此,排除疫病等不确定因素影响,春节前市场将呈现供需双增的态势,价格总体将保持平稳,不具备大幅波动的基础。

李莉则认为,政策调控精准度提升将缓解供应压力。“基于生猪基本面推演,2025年行业已进入压力期,本轮压力期持续的时间以及猪价跌幅远未达到历史平均水平,未来道阻且长。今年相关部门已于5月下旬启动生猪行业降重去产能行动,政策调控的持续性有望缩短此次压力期持续的时间,缓解猪价下行压力。”她说。

对于养殖行业新趋势,李莉认为,仔猪供需、期现联动与政策精准调控三方面值得关注。首先,仔猪供需对猪价的指引作用将增强。规模化养殖推动专业分工加速,大规模养殖主体在种猪培育、母猪扩繁等前端环节的占比大幅提升,仔猪供需对猪价的指引作用明显加强。其次,期货与现货的联动性显著提升。今年以来,近远月期货合约价差持续处于高位,反映出当前市场对供需关系的均衡预期。长期来看,生猪产业资金主导的套保行为强化期现联动性,使期货远月合约定价主要围绕成本运行。而近月合约受养殖情绪与调控政策提振,表现出较强的抗跌性。在产业资金主导的背景下,市场预期趋于理性,更容易消除定价偏差,推动期限结构趋于平坦。最后,政策调控精准度不断提高。近年来,监管部门通过加强监测、定期与集团企业和第三方数据机构交流等方式全面掌握行业动态。准确的数据会带来准确的引导,持续准确的引导会提高政策调控效果。

(文章来源:期货日报)