养老理财试点多维扩容 机构竞逐差异化 长钱活水激活市场

【来源:东方财富】

“扩容政策出来后,我们第一时间研究具体要求,立足本地基础养老客群各项需求、区域特点,全力推进试点申请工作。”华东某银行理财公司业务负责人闫晓(化名)兴奋地对上海证券报记者表示。这是因为近期养老理财市场传来佳音——养老理财试点范围扩大至全国。

上海证券报记者采访获悉,随着养老理财试点的升级落地,符合资质要求的理财公司正积极申请试点。养老理财试点已四年多,市场稳步发展,但仍面临产品量少质同、流动性不足等痛点。银行理财公司着手探索从衔接个人养老金、长钱长投、转让及质押机制等方面破局,为养老金融体系建设注入新活力。

千亿市场扩容打破多重限制

养老理财产品试点地区扩大至全国,试点期限三年,试点机构扩大至符合开业满三年、经营管理审慎等条件的理财公司。

闫晓对记者感慨道,这次试点地区扩大至全国,意味着各地投资者均可以买到养老理财产品。“这些年,公司早已在养老业务布局、产品设计与投资策略等方面完成前期筹备,一旦获批,将快速推出多样化养老理财产品,精准匹配区域养老客群需求。”闫晓说。

目前,全国共有32家理财公司,其中29家开业已满三年,还有2家将在一年内满足年限要求。回顾试点历程,2021年养老理财“四地四家机构”试点启动,2022年3月试点扩展至“十地十家机构”,加上同年2月获批的贝莱德建信理财,试点机构规模扩至十一家。

规模限制也迎来“松绑”,单家理财公司养老理财产品募集资金总规模从过去的固定上限,提升至上年末净资本扣除风险资本后余额的五倍。这意味着,净资本水平较高的头部理财公司试点额度将显著提升。据中银研究院测算,中银理财试点额度可达791亿元,较此前提升691亿元。

试点启动四年多来,养老理财市场规模稳步增长,2023年一季度总规模突破千亿元,随后保持平稳运行态势。苏商银行特约研究员薛洪言告诉上海证券报记者,此次试点扩围至全国后,更多符合条件的机构将加入市场,养老理财整体规模有望实现显著增长。

“随着各类机构陆续入局,市场将逐步形成分层竞争、差异化发展的格局。”薛洪言预计,未来将呈现国有大行主导规模扩张、股份制银行侧重创新、城商行深耕区域、合资机构引入国际成熟经验的竞争态势,为投资者提供更具针对性的选择。

鼓励“长线长投” 破解发展瓶颈

多位接受上海证券报记者采访的银行理财人士认为,在试点范围、规模、机构放宽的同时,养老理财市场的发展仍存在产品量少质同等挑战,亟需破局之道。

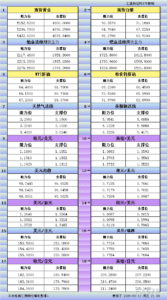

相较于基金、保险等品类,当前养老理财产品的可选数量较少。上海证券报记者11月9日通过国家社会保险公共服务平台查询发现,在已发行的1200多只个人养老金产品中,只有37只理财类产品、466只储蓄类产品、406只保险类产品和305只基金类产品。另据中国理财网信息,目前存续的养老理财产品共有51款。

伴随试点的升级落地,个人养老金理财产品与养老理财产品并行、互不交叉的局面将发生改变。理财公司同时参与养老理财产品试点和个人养老金理财业务的,该机构新发行的养老理财产品可以自动纳入个人养老金理财产品名单。

“新发养老理财产品自动纳入名单的机制,既简化了业务流程,也让投资者的选择更加便捷。”工银理财相关人士对上海证券报记者解释道,投资者开通个人养老金账户后,可在账户内直接购买个人养老金理财及新增养老理财产品,可选范围更大了。

不过,养老理财长期存在的同质化严重、长期投资能力不足等问题仍待破解。当前,养老理财产品形态相对单一,多为净值型、非保本的“固收+”产品,通过中低风险债券类资产构筑底层收益,辅以少量权益资产或衍生品提升回报,封闭期多设定为5年及以上,受稳健策略影响,年化收益率普遍稳定在3%至4%区间。

业内人士普遍认为,破解同质化难题的核心,在于“长钱长投”。此次养老理财试点升级,设有“加分”举措——对10年期以上养老理财产品规模占比较高的试点机构,在监管评级中予以适当加分,这将有效调动机构发行长期限产品的积极性。

“我们将提升长期限资产的管理能力,丰富产品策略,更好地满足客户多元化和个性化的养老财富管理需求。”南银理财人士告诉上海证券报记者。贝莱德建信理财总经理张鹏军也表示,在期限匹配的前提下,机构可以进行非标准化债权类资产和衍生品方式投资养老领域资产,进一步支持“长钱广投”,丰富养老理财的可投资范围和收益来源。

研究转让机制破除流动性痛点

尽管产品货架越来越丰富,但仍有不少投资人认为养老理财产品流动性太低,参与意愿弱。

“深入社区,开展数千份问卷调查后,老年群体在财富管理中最关注的并非单纯的收益高低,而是资金的流动性。”某国有大行的一位养老金融业务人士向上海证券报记者分享了其市场调研结果。

他进一步解释,投资人随着年龄增长,往往面临就医、养老等刚性支出需求,对资金流动性的要求远超预期。“能够兼顾稳健收益与灵活变现的养老理财产品,才更能契合投资人的实际需求。”他说。

这一市场诉求,正通过政策引导逐步落地。试点理财公司可以依法在养老理财产品购买、赎回、分红等方面进行灵活设计,更好匹配投资者个性化养老需求;同时可研究建立养老理财产品转让、质押等服务机制,满足投资者罹患重大疾病等情形下的流动性需求。

在此之前,受限于产品设计与金融基础设施不完善等因素,养老理财产品普遍不支持质押,仅少数机构依托集团内部风控闭环开展过“个案创新”。对此,养老金融50人论坛11月5日在其官方微信公众号发文称,上述机制的建立,有望解决目前市场中养老理财产品普遍缺乏流动性的问题,进一步提升产品的吸引力。

资深金融监管政策专家周毅钦近日在其官方微信公众号上发文建议:理财公司可通过按季或按月分红、设置一定比例可提前赎回份额等方式,在不影响产品整体投资策略的前提下,满足投资者突发资金需求;同时可搭建未到期理财产品转让平台,允许投资者在特定条件下将产品转让给其他投资者,盘活资金流动性。

(文章来源:上海证券报)