打开“时光胶囊”,重读长沙“城”长密码 | 大长沙·城长记

【来源:长沙晚报】

编者按

档案是长沙发展的“时光胶囊”,记录着从城市建设到经济发展、从文化传承到民生改善等各领域取得的发展进步,见证着一座城的日新月异、一群人的开拓奋进。

回首来时路,满是拼搏豪情;展望新征程,充满无限希望。为深入学习贯彻中央城市工作会议精神,国庆节前夕,长沙晚报推出《大长沙·城长记》系列报道,精选长沙市档案馆、市城建档案馆、市不动产档案馆等场馆1949年以来的历史档案资料,以此串联起长沙的城市记忆,重温“人民城市为人民”建设理念。

长沙晚报全媒体记者 陈登辉

从解放初期的满目疮痍、百废待兴,到如今的高楼林立、车水马龙,一座城市历经76年,发生了日新月异的变化。尤其在水、电、路、园等基础设施等方面,实现了从无到有,并正在迈向高端化、绿色化、智能化。这些历史长河中的点滴,不仅给市民带来最为直观的感受,更承载了岁月的变迁,孕育出现在的长沙风貌。

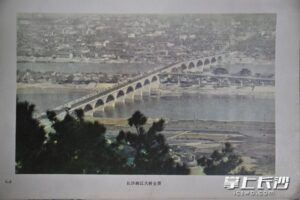

长沙市档案馆珍藏着象征长沙基础设施建设起步的五项市政工程档案,分别是自来水厂、湘江轮渡、沿江大道、南长路、儿童公园。1951年10月1日,在全国人民欢庆国庆节之际,长沙市政府举办五项市政工程建设告成庆祝会。时任省人民政府主席王首道在致贺中说:“解放两年来长沙市的工业建设和市政建设都有很大的进步,现在五项市政建设又成功了,给全市人民带来了幸福。”据当时的新闻报道,会后全体代表、来宾、工作人员分乘汽车或脚踏车参观五项工程建设,“大家从这里看到祖国光辉前途”。

城市供水

工人为了赶工,两天两晚没睡

档案点击:

根据档案记载,在中华人民共和国成立之前,自来水工程筹备20年之久,但一直未能落地实现。作为城市基础建设之一,自来水工程直接关系着城市生产生活需要和广大人民群众的饮水健康。新中国成立后,长沙市政府接管原有的自来水筹备公司,正式开始了长沙自来水工程筹建工作。1950年3月,市政府发现以前所完成的工程过于草率、缺点甚多,决定在原有基础上重新设计和改造该工程。

当时的设计是1.5万吨供水能力,分三期建设。第一期为修建水厂及主要干管网,估计可供给30多万人的用水,而当时长沙市区人口约为50万,可以满足大半人口的用水需求。

但由于当时各方面条件极为有限,工程“需款甚巨”“尚不可能一气完成”。经再三考虑,决定将第一期工程分阶段进行。第一阶段以保障市区核心地带的消防需要为主,并在沿线设站售水,每日暂供水7500吨,计划1951年10月1日完成。

计划决定后,全体工作人员以极高热忱为如期完工而努力。档案记载:“在水风井装置水管时,排管工人们两天两晚没睡,埋管速度从每天45公尺,提高到185公尺。”

值得一提的是,这一阶段的工程因受经费的限制,没有完成沙滤池、清水池的建设,所供应的水未经过滤,所以“饮用前仍需煮沸”,但当时已经大大改善了长沙市民因饮水不洁造成的健康问题,降低了水传疾病的感染风险。

从档案中可以看出,自来水工程的另一个重要意义,是满足消防用水需要。工程完工后,消防龙头间的沿线任何地点,可保证有6道水流同时供应,在输水管线以外地区发生火警时,消防车可从任何一个消防龙头取水,极大提高了长沙城市消防能力。

今日成就:

如今的长沙,日供水能力已经达到290万吨,服务区域935平方公里、人口600余万。人民群众不仅“喝上水”,更“喝上放心水、优质水、满意水”。相比当时未经过滤的自来水,今天打开水龙头,流入千家万户的每一滴自来水,都经过了12道工序、97项严格检验。

城市在长大、人口在增多,水利建设也没有停步。目前,位于浏阳的椒花水库正全力冲刺年内下闸蓄水目标。这是一座具有供水、防洪、灌溉、下游生态环境补水等综合效益的大型水库,总投资近60亿元。其建成后,每年可向浏阳城区、金阳新城、长沙县供水8130万立方米,保障沿线40多万居民的用水安全。

城市交通

从划船到轮渡,从轮渡变为15条过江通道

档案点击:

这是两项已经“消失”的基础设施项目,在当时却非常具有现实意义。

先说湘江轮渡。据档案记载,当时在长沙过湘江,既无大桥也无轮渡,“仅用人力划渡维持交通”。这样的过江方式,显然满足不了需求。“本市人口增多,市场交易也一天天活跃,特别是经过土改,农村经济已发生根本变化,城乡贸易日趋畅旺。”“如大西门到溁湾市一线,行旅最多时,一天达6000多人,平均也有3000多人。”为便利交通、保障安全,“举办轮渡,实已成为刻不容缓的事了”。

设立轮渡过程中,摆在眼前的一道问题,是“划工转业”。当时,大西门到溁湾市有300多名人力划工。随着轮渡建设完工,这些百姓自然面临“失业”。他们的生计没有被忽视,在市政府的协助下,通过各种方式,问题得到妥善解决。“如吸收参加轮渡工作的,‘转业’到搬运公司的,介绍进工厂的,此外有搞副业生产的以及其他的,也都得到适当的解决。”

再说南长路。或许看到这个路名,不少长沙市民会感觉陌生,但它今天的名字广为人知——书院路。据档案记载,这条路“北接西湖路、南接长潭公路的金盆岭,在碧沙湖有支线通洪山头,全长4430公尺”。

修建这条道路,主要是为了向南拓展。“五六十万人口集中的市区,南部竟无一条可以通过汽车的道路,其交通困难可想而知。”当时这条南长路的建设非常迫切,也助力了城市向南发展。

今日成就:

1972年,长沙首座跨江大桥——橘子洲大桥通车,结束了长沙人依赖轮渡过江的历史;1991年,第二座跨江大桥——银盆岭大桥建成通车;2014年,穿越湘江的长沙地铁2号线开通;2025年,兴联路大桥正式通车试运行。至此,长沙过江通道总数增至15条。

从依靠人划摆渡到乘坐轮渡,从汽车通行到地铁穿梭,一条条过江通道将湘江东西两岸的长沙城不断拉近,百姓出行、物资往来更加高效、安全。

城市向南的发展步伐也在加快。6条融城干道中,新韶山南路已建成通车,白云路、滨江景观道建设正酣,红旗路南延线、昭云大道建设有序推进。长株潭城际轨道交通西环线一期工程开通运营,长沙与湘潭地铁互联互通仅需21分钟;长株潭城际铁路与地铁票制融通,出行更加便捷。

今日的长沙,尽管轮渡已被淘汰,但游轮越来越火热。泛舟于湘江,观赏两岸夜景,眺望远处大桥,幸福感油然而生。

城市景观

建设第一个儿童公园,百姓大力支持

档案点击:

除了城市供应和交通,五项市政基础设施之中,还有两项是满足市民的精神文化需求。

首先是长沙市的第一个儿童公园。档案中记载:“两年来,生产建设已经有了恢复和发展,因此,对文化生活也有了较高的要求,特别是对公园的设置。”1951年7月,第二届第一次各界人民代表会议建议设立儿童公园。

当时在选址上有很多选择,最后确定了蔡锷路“三自堂”一处空地。“此处在抗战时期遭敌机轰炸后,变成了瓦砾堆积、野草蔓生。”平土方、挑砖瓦、铺地面、挖跑道、布置花草,不少少先队员也兴高采烈地参与拾砖碎。市民称赞:“咯真是自己的政府,讲到哪里就做到哪里,这下我屋里的伢妹子有地方玩了。”

如今,这座公园虽然已经消失,但从档案里的设计图可以看出,公园的设施齐全,既有篮球场、排球场,还有阅览室以及喷水池等。记者注意到,当时政府就十分关注儿童的身心成长,“今天的儿童,应该是身心健康的”,“不仅依靠家庭教育、学校教育,同时要依靠更广泛的校外活动”。

沿江大道“南起洪山头,北止新河岸,全长7160公尺”。这项工程的修建,不仅便利了交通往来、提升了防洪能力,也成为此后数十年长沙市民和外地游客观赏江景的绝佳去处。

修建过程中,需要对棚户区进行拆迁。当时的百姓非常支持,“绝大部分的棚户,满意政府这次的措施,尤其满意协助其还乡生产,觉得这是几十年来闻所未闻的事情”,“经过二十多天的努力,旧时代多年无法拆迁的3282户棚户顺利拆迁完毕”。

今日成就:

烈士公园、洋湖国家湿地公园、长株潭绿心中央公园……时至今日,公园已经成为长沙这座城市不可或缺的存在。随着城市公园的密度和质量不断提升,长沙已成为一座真正的园林城市,2008年,长沙被评为“国家园林城市”。

2025年4月27日,长沙奥体中心开工仪式在长沙市奥体新城片区举行。该项目位于天心区,占地面积1000亩,对标“世界眼光、国际标准、湖湘特色”,规划建设包括主体育场、综合体育馆、跳水游泳馆在内的“一场两馆”及配套设施,可容纳近10万人,未来将成为集高端赛事、全民健身、文体展演、休闲娱乐等功能于一体的长株潭融城发展新地标。